«Mesmo que mais ninguém leia, vale mesmo a pena escrever, porque faz com que nos tornemos leitores de nós próprios» — leio em “Como escrever”, de Miguel Esteves Cardoso [*]. Uma prática que cultivo, porque me incutiram a escrita como forma de pensar. «Porque escrever é a única maneira de saber (ver) o que está dentro da cabeça» — leio também em M. E. Cardoso. Eis uma bela ideia... LER MAIS>>>

terça-feira, 22 de julho de 2025

segunda-feira, 21 de julho de 2025

«Como escrever» — um livro que todo o professor deveria ler

Isto, que poderia ser o grande defeito deste livro, é, afinal, a sua grande virtude. Não quer ser «científico», com listagens das regras com que se fazem escritores. Fala apenas de como escrever.

Ninguém ensina a ser escritor. Escolas de escritores é coisa que não existe. O que existe são escolas que ensinam a escrever (e será que, quem aprende, escreve?). Ser escritor depende das circunstâncias que rodeiam quem escreve. Mas nada disto é novidade — isto, sim, é lugar comum, mesmo. Mas nem por isso menos válido.

«Para começar a escrever, tem de desfazer o trabalho repressivo que fizeram sobre si», diz M. E. Cardoso. Um trabalho repressivo que começa na escola! Só assim se compreende — diz-se —, que depois de 12 anos de escola, haja tão pouca gente que escreve. Se outros motivos não houvesse para um professor ler este livro, este já seria motivo suficiente.

Daniel Lousada

segunda-feira, 7 de julho de 2025

As falhas vocabulares de hoje e o (elogio do) ebook

Diz-se dos jovens de hoje, que têm falta de vocabulário. Mesmo a propósito, por coincidência ou não, leio Mario Quintana dizer, em Tristes histórias, que «há palavras que ninguém emprega. Apenas se encontram no dicionário como velhas caducas num asilo. Às vezes uma que outra se escapa e vem luzir-se desdentadamente, em público, nalguma oração de paraninfo. Pobres velhinhas… Pobre velhinho!»

Reparo na expressão oração de paraninfo. Desconhecendo o significado da palavra paraninfo atribuo à expressão o mesmo sentido da expressão oração de sapiência — tentativa de chegar ao sentido da palavra pelo contexto, e prática muito comum do leitor que foi treinado a não deixar que uma palavra desconhecida impeça o acesso ao sentido da expressão. Errei o alvo, ainda que tenha andado lá perto: A oração de sapiência é um discurso que inaugura o ano lectivo, enquanto que a oração de paraninfo pode ser um discurso proferido numa cerimónia de formatura.

A edição do livro de Mario Quintana é em formato digital, pelo que bastou-me seleccionar a palavra paraninfo, para ter acesso automático ao seu significado, disponibilizado pelo leitor digital, e a um pequeno texto sobre a expressão oração de paraninfo, gerado por um assistente I.A.. Fosse o livro em papel e eu teria, certamente, seguido em frente: afinal o desconhecimento da palavra não me impedia de aceder ao sentido do texto. Teria, talvez — se a curiosidade a isso me levasse — sublinhado ou anotado a palavra, numa outra «aquilinada», para procurá-la quando estivesse perto de um dicionário.

|

| «Caderno de significados» como metáfora dos instrumentos pedagógicos que fomos desvalorizando |

Acho que grande parte do problema veio daqui: de se ter associado o digital ao que é fácil, À ideia de que o digital entrou na escola para agradar aos jovens. Uma ideia que o movimento que se convencionou de transição digital, que a escola acolheu (acriticamente), só agravou — se é para transitar, vamos a isso: transite-se. Não, não se transita. Acolhe-se, quando acrescenta qualidade ao que vínhamos fazendo até então, quer no processo de produção, quer no produto.

Pegando no exemplo do caderno de significados como metáfora dos instrumentos pedagógicos que se foram perdendo (porque desvalorizados), atrevo-me a dizer que o problema, hoje, está naqueles que elegem o digital como concorrente do papel. Ora, o digital não é concorrente do papel e o «caderno de significados» só perde a sua importância se o professor deixar.* O papel continua a fazer parte indispensável do movimento da leitura à escrita (abro aqui um parêntesis para recordar que a leitura não é fim, é meio: o fim é a escrita e, quando lemos, a escrita precisa estar no horizonte — ler como um escritor, defende Francine Prose**). Se antes se copiava do livro ou se escrevia a partir das leituras que éramos levados a fazer, nada impede, hoje, que se faça o mesmo movimento a partir de um ebook. Há todo o mundo da escrita para descobrir, no qual o analógico é indispensável.

_______________________

* Bastou a Suécia travar às quatro rodas, na digitalização dos manuais escolares para que, entre nós, se levantasse um coro de vozes a reivindicar idêntica decisão. Como se, o livro em papel, só consiga entrar na sala de aula através do manual escolar... Esquece-se que, o que se passou na Suécia, foi o resultado de uma soma de excesso, que valeria a pena analisar, não vá começarmos nós, agora, a soma de outros excessos mas de sentido contrário.

** Francine Prose, Ler como um escritor, Lisboa, Casa das letras, 2007

LER TAMBÉM : Gostar de ler: Privilegiar o papel sem diabolizar o pixel >>>

quinta-feira, 17 de abril de 2025

A relação entre animação e poética

Quando trabalhava em cinema de animação, uma das técnicas mais comuns — e que aprendi na altura — consistia em não desenhar toda a sequência de forma seguida, do primeiro ao último desenho. Em vez disso, começava-se pelo primeiro desenho, seguido imediatamente do último, e só depois se criavam os desenhos-chave intermédios, que definem os momentos mais importantes da ação. […]

Este método é usado porque permite controlar a estrutura temporal e expressiva da acção desde o início. Ao definir primeiro os extremos — o ponto de partida e o de chegada — o animador estabelece os limites e a intenção global do movimento. Os desenhos-chave intermédios servem para garantir que os momentos cruciais da expressão ou da narrativa estão assegurados. […]

Funciona, portanto, como uma espécie de esqueleto rítmico e expressivo, sobre o qual o movimento completo pode ser construído com precisão e intenção. É uma abordagem que combina economia de trabalho com controlo […]

Tudo isto serve para a escrita. LER TEXTO COMPLETO >>>

domingo, 13 de abril de 2025

Quando antes do significado é o significante que importa

sábado, 1 de março de 2025

A fluência leitora e a leitura em contra-relógio

Daniel Lousada

Até hoje nunca soube quantas palavras conseguia ler (?) por minuto. A ideia do desenvolvimento da competência leitora, através do exercício da leitura rápida em voz alta, que a actual equipa do ministério da educação recuperou de Nuno Crato, fazendo dela prova obrigatória dos alunos do 2º ano, do 1º ciclo do ensino básico (designada por «diagnóstico da fluência leitora»!) despertou a curiosidade (a minha) de quem, numa tarde de Sábado, não lhe apetece fazer nada. Então, de cronómetro na mão, qual ciclista em prova de contra-relógio, atiro-me a despachar palavras, pouco ou nada preocupado com o que me querem dizer.

Escolhi um texto de Eduardo Lourenço, impresso em «Artes e Educação. Antologia de autores portugueses» (uma novidade para mim, que adquiri há dias), organizada por António Carlos Cortez, que desenvolve um tema que, não me sendo desconhecido, não é daqueles em que estou mais à vontade e tem, aqui e ali, um ou outro termo de articulação mais exigente. Feitas as contas, consegui ler em voz alta 211 palavras. Não sei se este número está dentro, abaixo ou acima da média, para alguém com o meu nível de escolaridade e formação. Mas diz-se que a uma criança que frequenta o 9º ano, são pedidas, no mínimo, 180 palavras! [*]

Não nego a importância da rapidez de leitura no desenvolvimento da fluência leitora. Uma importância que expresso nesta proposta de trabalho (VER >>>). Mas entre considerar a sua importância e colocá-la no centro das preocupações, ao ponto de fazer dela um tema crítico, de que depende a competência na leitura das nossas crianças, vai uma enorme distância. Creio, aliás, que esta obsessão partilhada por Nuno Crato, arrasada no tempo em que foi ministro (VER VÍDEO >>>), se baseia no pressuposto de que o reconhecimento eficaz das palavras depende, quase em exclusivo, da rapidez que o leitor coloca na sua articulação (é caso para perguntar como é que fica o gago nesta relação?). Reparemos, por exemplo, na expressão «fui ao mar colher cordões, vim do mar cordões colhi», um trava línguas usado, em brincadeiras, entre amigos. Lida em silêncio, identificámo-la rapidamente, não nos oferecendo qualquer problema de leitura. Experimentemos, então, dar-lhe voz alta, o mais rápido que nos for possível, e o resultado será, certamente, problemático!

«(...) avaliar a competência de leitura na rapidez de leitura de palavras é pouco e esquece dimensões essenciais como compreensão e prosódia — diz José Morgado. E continua: «Quantas vezes, apesar de sermos leitores competentes e experientes precisamos de diminuir o ritmo de leitura para tornar mais sólida a compreensão do que estamos a ler». Tanto assim é que, se me perguntarem sobre o conteúdo do texto de que me servi para testar a minha rapidez na leitura, terei de voltar a ele com esse propósito!

Fazendo minhas as palavras de José Morgado, «gostava que não lessem este texto de forma demasiado rápida para que possa ficar mais claro o que pretendi reflectir». Algo que seguramente farei, quando voltar à leitura (ou melhor, quando iniciar a leitura) do texto de Eduardo Lourenço.

_______________________________

[*] Fazendo fé nos estudos que andam pela net, estou um pouco acima dos mínimos, que anda nas 200 palavras, para o tipo de textos (o ensaio) de que me servi no meu teste. Se bem que os números se refiram a leitores falantes de língua inglesa.

terça-feira, 11 de fevereiro de 2025

Deve-se ou não se deve ensinar a ler e escrever na pré-escola?[*]

sexta-feira, 19 de julho de 2024

Gostar de ler: privilegiar o papel sem diabolizar o pixel

Michel Desmurget acha que o prazer de ler não se dá bem com o pixel, que precisa do papel para se impor. É um prazer que se desenvolve mal com ebooks, mesmo que suportados por leitores digitais dedicados, como o kindle ou o kobo: entre o leitor e o texto não existe aquela relação com o livro-objecto, que se constrói através de um livro impresso em papel. Uma experiência que uma criança começa a adquirir, quando lhe oferecemos livros (de pano ou cartão), ou revistas que ela manuseia, como um “brinquedo” (e destrói em minutos), muito antes de saber o que é um livro, na convicção de que, quem desenvolve uma relação positiva com o livro-objecto, desenvolverá idêntica relação com o texto.

E, no entanto, gostar de livros, por estranho que pareça, não significa gostar de ler. Há quem goste de livros e não se sinta entusiasmado pela leitura: “Não sou leitora – disse a professora Isa, lembram-se? >>> – Nunca fui muito de ler livros. Mas sempre adorei tê-los.” Já quem não gosta de livros, com toda a certeza não gosta de ler. O que não quer dizer que não leia; lê, claro, por necessidade. E será que, quem gosta ler, gosta de ler em qualquer formato?

Os dados fornecidos pelo autor de "Cretinos digitais", apontam para a superioridade do papel sobre o pixel. E são tão esmagadores que não há como contrariá-los. Mas o meu ponto é outro. Não estou interessado no confronto pixel versus papel: procuro antes os contextos de uma coabitação possível. Até porque "o digital veio para ficar e ficou mesmo".

Pela parte que me toca, confesso, são mais os "livros" que compro, hoje, em suporte digital do que em papel – escrevi há tempos neste sítio >>> –. Leio-os, nos dispositivos dedicados à sua leitura, com o mesmo prazer ou desprazer – que só depende do conteúdo –, excepto no ecrã de um pc. Claro que, dir-me-ão, sentes o mesmo prazer a ler ebooks, porque passaste pelo livro em papel, antes de chegar a eles. Quer dizer, construíste uma relação com os livros, que transportas agora para o digital; ao lê-los, na tua cabeça está, de certa forma, um livro.

De facto, quando pego num leitor de ebooks, não sendo um livro que agarro, ainda assim é um objecto que carrega livros, que seguro nas mãos. Agarro-o com a intenção de ler um dos muitos “livros” que ele guarda. Procuro um livro para ler! E, ao encontrá-lo, é mesmo um livro que leio. O objecto está nas minhas mãos, percorro as suas páginas, como percorro as páginas em papel, numa experiência quase idêntica. Idêntica mas não igual, é certo. Efeito daquela representação que tenho do livro, que mantenho – porque a vivi –quando folheio as páginas digitais de um ebook? Certamente que sim. Daqui o imperativo de proporcionar às nossas crianças as experiências que farão com que ela, ao ler um ebook, sinta que tem nas suas mãos um livro. Como? Privilegiando o papel sem diabolizar o pixel! Porque se é certo, que a relação com o livro-objecto, só com o livro, mesmo, é possível desenvolver, não é menos certo, que posso partilhar com ela a leitura de um ebook. Conheço pais que o fazem com os seus filhos. Só não lhe passam o leitor para as mãos, sem supervisão, da mesma forma que lhe passam um livro.

Distinguir os livros, que lemos com prazer, das fontes de informação, que se consultam por obrigação, é fundamental, neste processo. Nos primeiros, coloco a literatura – em todas as suas dimensões –, os ensaios, as obras de cultura, da história às artes, da filosofia às ciências... Nos segundos, coloco os jornais e revistas, os sítios da web, o manual escolar – livro-repelente, que não é bem livro – aquela coisa a que recorremos, sem a expectativa de que algo nos surpreenda, e que, por isso mesmo, poderia muito bem ser digital.

Quando os estudos apresentados por Michel Desmurget dizem que a maioria dos leitores competentes "acham que o suporte em papel é preferível, nomeadamente, para leituras longas e exigentes, porque favorece a concentração", nada é dito sobre o aparelhos que suportam o texto, presentes no estudo, nem da experiência do leitor no uso de aparelhos dedicados à leitura – Eu li o livro de Michel Desmurget no kindle, e não me desconcentrei mais do que me teria desconcentrado se o tivesse lido em papel *–. Creio, aliás, que serão muito poucos a ter acesso a leitores dedicados à leitura de textos, demasiado caros, tendo em conta que só servem, exclusivamente, a leitura de livros digitais.

Não desvalorizo as preocupações que o digital coloca. Mas recuso enveredar na histeria do "isto ou aquilo", num "ou" que exclui. Em pedagogia o "ou" é inclusivo. É isto ou aquilo, numa alternância que não exclui: isto agora, neste lugar, ou aquilo noutro tempo, no mesmo ou noutro espaço.

Claro que ficam preocupações a debater (que esperamos abordar em breve neste sítio). Mas essas passam ao lado da leitura e do prazer do texto, que nos obrigamos – porque devemos – a promover.

Ter na devida conta os dados que a ciência nos oferece, é fundamental. Mas com o cuidado de não correr a traduzi-los numa prática. Assim sem mais!... Até porque – repito – "o digital veio para ficar e ficou mesmo"

* O livro de Michel Desmurget, "Faite-les lire! Pour em finir avec le crétin digital", foi comprado em ebook, no inicio do ano, antes da edição portuguesa, publicada em Junho, com o título "Ponham-nos a ler! A leitura como antídoto para os cretinos digitais", da Contraponto. Quando o texto é escrito noutra língua que não a portuguesa (francês, inglês ou espanhol), prefiro a edição em ebook, quando existe. A disponibilidade dos tradutores digitais inteligentes, ajudam a resolver, rapidamente, as dúvidas de tradução localizadas, quando afectam a compreensão do todo.

SOBRE O MESMO TEMA:

- Tecnologia digital: extensão ou substituição >>>

- Desafios que o ChatGPT nos coloca >>>

- ChatGPT: uma aplicação que não é possível ignorar >>>

- A Pedagogia e o digital >>>

- Digital e modernização educativa >>>

- O digital veio para ficar e ficou mesmo >>>

domingo, 12 de novembro de 2023

Nem tudo que se escreve é fruto de um trabalho de escrita!

Da não escrita na redeDaniel Lousada

A escrita que se produz nas redes sociais, em comentários de todo o tipo, será escrita na forma, mas não é escrita de facto. Assemelha-se à fala que se produz por impulso, mas com a desvantagem de não permitir ler a reacção do interlocutor, impressa no seu rosto, que permite, se for o caso, reformular o que foi dito.

«A escrita possibilita adiar o impulso imediato e permite-nos passar pelo desvio da reflexão e da correcção. A ausência do outro, olhos nos olhos, ao dar-me tempo, não me obriga a ser perfeito à primeira: é por isso que a escrita é inseparável do trabalho sobre a língua»*. E é isto que, por regra, não acontece na “rede”.

domingo, 3 de setembro de 2023

Sobre livros de leitura obrigatória

|

| Daniel Lousada |

Não devia ser permitida a "pergunta de interpretação" sobre os textos que queremos ensinar as nossas crianças e jovens a (de)gostar. É impossível a leitura com prazer à sombra das perguntas que o(a) professor(a) irá fazer. Ler para responder faz com que a resposta que tenho que dar se sobreponha ao prazer que o texto pode oferecer.

Até há bem pouco tempo, os livros que entravam na escola do 1º Ciclo, estavam a salvo desta prática. Mas com a adopção de livros de leitura obrigatória, de repente, os manuais escolares parece que deixaram de ser suficientes para satisfazê-la, e os livros que era suposto ensinar a amar, passaram a entrar no circuito das "perguntas de interpretação", que arriscam afastar o leitor do livro. Porquê? Se são obrigatórios, a administração da escola, que tem no controlo burocrático das práticas o seu principal objectivo, faz deles assunto para testes e exames, para que sejam obrigatórios mesmo!

Na escola do 1º ciclo, pelo menos, onde o que importa é trazer leitores para os livros, não devia haver livros de leitura obrigatória. Obrigatória já é a leitura; conservemos, ao menos, a liberdade de escolha das leituras a fazer. Uma coisa é apresentar uma lista alargada de títulos aconselhados, que não põe de fora outros títulos que as crianças e os seus professores possam trazer para a escola [os livros apresentados pelo Plano Nacional de Leitura, por exemplo, poderiam ser essa lista]; outra bem diferente é dizer: estes tens que ler, queiras ou não queiras.

Não é na perspectiva da criança que me coloco! – acredito que, nestas idades, as crianças abraçam os textos que os adultos, com o seu entusiasmo, quiserem que abracem, desde que estejam ao seu alcance – É na perspectiva do professor que me coloco: eu não saberia como entusiasmar uma criança para a leitura de um livro que não me seduz [tantos livros que sou aconselhado a ler e que, por opção, não leio]. Acho que um dos principais critérios de escolha dos livros que entram na sala de aula deveria ser o(a) professor(a) gostar deles. Então, ele(a) envolve-se na leitura com os seus alunos; traz a leitura para a aula, não traz perguntas a pedir respostas certas! Lê, e ao ler, emprestando a sua voz ao texto, ao mesmo tempo que convida os seus alunos a emprestar a deles, as perguntas que importam estarão lá todas: aquelas que fazemos ao texto como leitores, implicados na leitura do livro com prazer. E o livro vira assunto de conversa; conversas iguaizinhas àquelas que temos com colegas e amigos sobre os livros que nos deram prazer ler.

SOBRE O MESMO TEMA:

Para uma prática de leitura partilhada >>>

Falar dos livros que não lemos >>>

terça-feira, 18 de abril de 2023

Que livros sugerir a alguém com dezoito anos?

É difícil sugerir livros a alguém com dezoito anos! É difícil porque agora parece que os miúdos não lêem nada, não é? Eu recebo os miúdos no 1º ano de faculdade, pergunto-lhes o que lêem, e são poucos aqueles que leram alguma coisa interessante.

Eu sugiro tudo. Até nos maus escritores a gente aprende coisas. Eu acho que, fundamentalmente, eles têm que ler tudo, sobretudo, com apoio, que foi isso que eu felizmente tive, que é: alguém que lhes mostre porque é que um livro é interessante.

Eu percebo que os miúdos, hoje, com a voragem do dia, com a velocidade a que trabalham, com os dedinhos sempre em cima das teclas do telemóvel ou do computador, tenham muita dificuldade em ler as primeiras vinte páginas de "Os Maias", que são descrição em cima de descrição (...). Mas tudo isso transforma-se noutra coisa se nós lhes soubermos explicar e se eles souberem perceber, fundamentalmente, a beleza da escrita. Isso é que eu acho que é fundamental. Muito mais que outro tipo de matéria, acho que os professores de português se deveriam preocupar em mostrar a beleza da escrita: como é que substantivos, adjectivos e outras categorias morfológicas, se harmonizam.

quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ainda à procura do melhor método de iniciação à leitura! E não saímos disto!

Percorro "A pedra e o desenho" de Gonçalo M. Tavares,[1] com desenhos de Julião Sarmento, e detenho-me ao ler: "Toda a escrita tem a forma de vestígio; todo o vestígio a forma da escrita". Na continuação do percurso, umas páginas à frente, detenho-me novamente ao encontrar-me com "Todas as letras deixam vestígios atrás. Ler é estar atento aos vestígios, não às letras". Fixo-me nesta última expressão: "Ler é estar atento aos vestígios, não às letras". Releio-a... Horas antes tinha-me encontrado, no "Le Figaro", com o artigo de Caroline Beye, apresentado com a pergunta “Pourquoi les méthodes inefficaces dominent à l'école?”[2], uma espécie de manifesto a favor do regresso dos métodos fónicos à escola [da qual nunca saíram], dando voz ao movimento neste sentido liderado pelos cientista do cérebro. E fico perplexo! Como se os métodos fónicos [atentos às letras], nas suas múltiplas variantes, não tivessem liderado o processo de iniciação à leitura, pelo menos até à entrada dos anos setenta [se é que não lideram ainda], com o resultado que se viu.

Frank Smith, na introdução ao seu livro “Aprendizagem significativa”, dizia que se fosse responsável por ensinar a ler um grupo de crianças precisaria apenas de: 1- saber muito de leitura e escrita, do seu processo de construção, como é vista pelas crianças; 2- e saber muito sobre as crianças que teria frente a si, se sabiam já distinguir os sinais convencionais de escrita de quaisquer outros sinais, o que é que elas conheciam desse objecto chamado escrita [3]. Porque, sejamos claros, nenhuma criança precisa de um adulto à frente para começar a aprender a ler. São essas aprendizagens que a criança fez “sem autorização” que é importantíssimo (re)conhecer no decurso do processo. Ora, nesta perspectiva, o método didáctico, tal como o conhecemos, atrapalha mais do que ajuda. Porque as crianças não querem saber do método escolhido, elas querem apenas saber; compete então ao adulto ajudá-las a dar sentido às letras a partir dos "vestígios" que mereceram a sua atenção, para que além de quererem saber elas queiram também aprender [4].

“Ler é estar atento aos vestígios, não às letras”. Foi certamente no encontro com estes vestígios que Alberto Manguel aprendeu a ler: "Descobri que sabia ler aos quatro anos. Já tinha visto vezes sem conta as letras que sabia [porque mo tinham dito] serem os nomes [os vestígios] das imagens debaixo das quais se encontram. (...) Mas havia mais: eu sabia que aquelas formas não só reflectiam o menino por cima delas, mas também diziam o que o menino estava a fazer"[5].

Certos "cientistas do cérebro" confundem o ensino da leitura com a prática de rituais impressos nas cartilhas que condenam. Nada sabem de ensino da leitura de facto! Pelas suas investigações, assentes na observação do funcionamento do cérebro, elegem as consciências fonética e fonológica como determinantes na aprendizagem da leitura e, vai daí, apontam um método a partir desta eleição! Mas nada dizem sobre a forma como as crianças acedem àquelas consciências fonológica e fonética. E esquecem que os resultados de uma investigação não fazem uma pedagogia. Se o fizessem teríamos uma pedagogia científica [não seria pedagogia, portanto] e a educação seria uma ciência [6].

Se uma criança a soletrar palavras, envolvida no trabalho de associação de fonemas com os respectivos grafemas, faz "disparar o fogo de artifício" que "ilumina" uma determinada zona do cérebro, quando muito poder-se-á concluir pela importância dos sons da fala, no processo de aprendizagem da leitura. Não é de todo legitimo retirar da observação deste "espectáculo" a superioridade dos métodos fónicos sobre todos os outros. Até porque nenhum método descarta a importância da consciência fonológica; têm é formas diferentes de chegar a ela e desenvolvê-la.

"Não existe uma ligação directa entre o que os investigadores fazem e o que é feito na sala de aula" – afirma Edouard Gentaz –. "A investigação é necessária. Mas não se pode retirar receitas sem uma análise crítica do contexto"[7]. Emília Ferreiro, por sua vez, alertava os professores para não fazerem um método didáctico a partir da investigação que realizou na década de setenta, na área da psicolinguistica. Porque as conclusões da ciência não servem para ser transformadas num método, mas para ajudar a tomar decisões. Decisões pedagógicas, não científicas.

Desde que me conheço, como professor, que nos interrogamos sobre o melhor método de ensino da leitura e da escrita. Chega de perguntar por ele! Esse método [didáctico] não existe! O que existe são informações, ideias, sobre o modo como as crianças aprendem. O que temos é um objecto [a escrita] ao qual queremos que as nossas crianças acedam.“Todas as letras deixam vestígios atrás. Ler é estar atento aos vestígios, não às letras". Então vamos trazer a escrita para a escola, não as letras, e descobrir com ela [a escrita] onde nos levam as letras. Porque ninguém aprende sobre um objecto se não lhe for dado manipulá-lo, para ver de que é feito.

____________________

terça-feira, 1 de novembro de 2022

A escrita satisfaz necessidades de diálogo com o real que nos acolhe

Durante um ano lectivo fui lendo os escritos de uma criança de 9 anos, com muitas dificuldades escolares, alheado, aparentemente desinteressado, quase apático ao que o rodeava. Neste falso ar de sonhador, consegui interessá-lo pelo que parecia ser o mais difícil: a escrita. Com a valorização que o grupo de colegas lhe deu, começou a escrever regularmente, acompanhando-os e fazendo como eles..., aproximando-se, desta forma, de um outro modo mais normal de se relacionar connosco.

Vários dos seus textos relatavam os seus fins-de-semana, descreviam a casa onde habitava, os pais no 1º andar e os avós no rés-do-chão... E enquanto os pais não chegavam do trabalho, ele ficava em casa dos avós, e esperava. A escrita envolvendo figuras familiares e suas vivências repetia-se: uma casa com vida própria, que se distinguia das casas dos colegas que moravam em prédios, com muitos andares e confusão. Tudo absolutamente normal, harmonioso, feliz para uma criança de 9 anos!

E assim vivemos um ano, com a escrita como importante elemento de trabalho aglutinador. Era uma escrita livre e libertadora[1], como toda ela deve ser, mesmo dentro de um quadro de aprendizagem imposto pelos programas escolares.

No fim do ano lectivo participei numa daquelas reuniões de avaliação global, a que chamávamos de “estudo de caso”, envolvendo todas as pessoas referidas àquele “caso” [esta criança de 9 anos] e a sua família. Levei comigo tudo o que até então vivêramos e que tinha como bom: as descrições e a harmonia que transparecia dos seus escritos.

Foi-me então dito que esta criança nunca conhecera o pai nem os avós, e que estava ao cuidado de uma tia, irmã da mãe, já que esta se tinha desinteressado dele.

Fiquei contente por ele: que se lixe “a” verdade, pensei. A verdade que ele construiu é bem mais forte. Com a escrita satisfez necessidades pessoais íntimas, em diálogo com o real que o acolheu ou por ele acolhido, tanto dá.

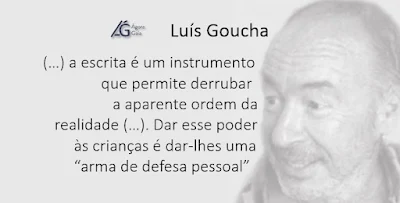

Não é por acaso que Edward Bunker, em a “Educação de um ladrão”[2], diz que algumas vezes teve de vender sangue para pagar o curso de escrita criativa por correspondência, da Universidade da Califórnia, realçando desta forma a importância da escrita, que vai muito além da função de comunicação que lhe é reconhecida. E, por sua vez, José Ovejero, diz, em “Escritores delinquentes”[3], que escreve porque, com a escrita, tem um instrumento que lhe permite derrubar a aparente ordem da realidade, já que contar histórias é uma maneira de entender o mundo, com frases que soam mais ou menos bem, com maior ou menor justeza. A escrita pode ser um instrumento poderoso de mediação com um mundo que agride.

Dar esse poder às crianças é dar-lhes uma "arma de defesa pessoal". É tão importante saber escrever para poder escrever as suas histórias, histórias determinantes, em muitos casos decisivas nas suas vidas. E daqui o cuidado em não querer saber mais do que a criança, com a sua escrita, quer contar; a atenção que é preciso ter para não invadir a sua vida, evitando confrontá-la com as histórias que conta, numa espécie de coscuvilhice ou psicanálise de pacotilha.

________________

[1] No sentido do que lhe atribui Freinet, quando propõe a prática do “texto livre”

[2] Edward Bunker. Education of a Felon. Newy York, St. Martin’s Press, 2000

[3] José Ovejero. Escritores Delincuentes. Madrid, Educiones Alfaguara, 2011

segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Da Leitura e resistência à Escrita

«Nos liceus, o ensino do português é um exercício burocrático, um inferno gramatical», leio na página de Luís Osório [1]. E passando os olhos pelos comentários, retenho: «O português é completamente diferente de há 15/20 anos (até menos). A maioria cria uma enorme resistência à escrita porque não traz consigo hábitos de leitura». Tanto quanto julgo saber da minha relação com a escrita, não creio que este comentário reflicta, inteiramente, o que acontece.

Há tempos, ao falarmos do que andávamos a ler, um amigo diz-me: «Não tenho lido nada de especial. Uma coisa daqui, outra dali... Ultimamente, não me tem puxado a escrita!». Com muitos de nós, por estranho que pareça, é a escrita que puxa a leitura; é o "projecto" de escrita que faz ler! A leitura vem para ajudar a responder a um desejo de escrita.

|

| Muitos professores fazem da "escrita" dos seus alunos o objecto que os leva à aprendizagem da leitura |

Se observarmos bem o que acontece nas escolas, não são só os alunos que têm resistência à escrita: muitos de nós também resistem à escrita! Quantas vezes falámos com os nossos pares, ou mesmo entre amigos, sobre o que escrevemos, da mesma forma que falamos de livros? [3] Quantas vezes nos expomos frente aos nossos alunos com a nossa escrita? [4] Qual é a nossa reacção quando chega a nossa vez de escrever uma acta, um relatório?

Não vamos confundir a nossa reacção, face à escrita de uma acta, com a dos nossos alunos, face à escrita que os "convidamos" a escrever – dir-me-ão –. Não sei! Não sei se não será a escrita de "actas" que, a maior parte das vezes, os nossos alunos sentem escrever.

No que me toca, não me lembro de ter escrito alguma coisa porque quis, na escola. Mesmo quando era "convidado" a escrever sobre um tema à minha escolha, não era sobre o que queria que escrevia ! E isto porque, tal como na leitura, a liberdade na escrita não tem hora marcada num calendário ou agenda. Tal como o verbo ler, o verbo escrever não suporta o imperativo [5]. Então, a questão que se coloca é saber como promover a escrita livre, aquela escrita que faz de facto escreventes, num espaço [a escola] onde a escrita é obrigatória. Como tentativa de resposta, Freinet propôs a instituição do Texto Livre.

Sobre este tema, LER: A propósito de Texto Livre >>>

________________________

[1] «Nos liceus, o ensino do português é um exercício burocrático, um inferno gramatical, uma ditadura que mata a capacidade de imaginar. Viajar pela língua deveria ser um exercício de liberdade, uma regata de alma e identidade, não uma colher diária de óleo de fígado de bacalhau. As regras devem ser conhecidas com o conhecimento dos livros e autores, com a história da literatura e a história da história. Mas infelizmente tudo isso vem depois, quando tantos já se perderam. Um equívoco» [LUÍS OSÓRIO - 11.09.2022].[2] Francine Prose, Ler como um escritor, Casa das Letras, Lisboa, 2012.

[3] Tive colegas, bem mais leitores do que eu, que devoram livros como não me lembro de ter devorado e que, no entanto, para além da escrita que os "ossos do ofício" obrigam, diziam não escrever. Falta, tantas vezes, o hábito do uso da escrita como instrumento que ajuda a pensar, por exemplo, a profissão. Falta aprender a escrever a profissão. Isto liga-se com enunciado de que, em muitos de nós, é a escrita que puxa a leitura: a leitura que apoia a escrita que fazemos da profissão.

[4] Há professores que se obrigam, com frequência, a escrever sobre o que propõem aos seus alunos, nas mesmas condições em que estes escrevem: na sala de aula, ao mesmo tempo que eles.

[5] "O verbo ler não suporta imperativo – escreve Daniel Pennac –. É uma aversão que compartilha com outros verbos: o verbo amar, o verbo sonhar...". in Como um Romance, Edições ASA, Porto, 1993: p. 11

segunda-feira, 5 de setembro de 2022

Começar a aprender [a ler e a escrever] é difícil: Duas memórias para o futuro

«As primeiras palavras que o meu avô me ensinou a soletrar foram, “Alfandega do Porto” que se liam em maiúsculas no topo de cada página dos cadernos em que ele anotava as ocorrências do serviço. Se eu soletrava a preceito ele inclinava então o caderno para me ensinar as palavras impressas na margem em linha vertical: “Remessa de documentos para a sede”. Aí passou para o abecedário e como eu não mostrasse dificuldade em distinguir e decorar as letras, achou que podíamos avançar sem demora para o jornal. O seu dedo a seguir a linha, eu obediente a papaguear palavras de vago significado, esta minha aprendizagem da leitura resultou em que nunca me sentiria com gosto para ler histórias infantis.»

Já eu aproveitei o facto de ter nascido e vivido alguns anos em estações de comboios, ao tempo de caminhos-de-ferro. O meu avô e outros trabalhadores faziam funcionar uma estrutura de grande responsabilidade, controlavam máquinas gigantescas, e centenas de pessoas apenas com telefones rudimentares.

Poder-se-á dizer que Alfândega do Porto ou Parte Diária não será́ o mais apropriado para começar a Arte da Escrita. Mas foi! Sem "ciências da educação", estava ali o necessário para o sucesso nesta difícil aprendizagem: a utilidade, a função da escrita, estavam ali naquelas folhas, no uso que lhes dava. Mas sobretudo os afectos. A relação afectuosa com um avô... Que sorte a das crianças que tendo avós os aceitam e aproveitam. João dos Santos, nos seus inúmeros escritos, fala-nos da sua importância nas aprendizagens. Sem afectos não há aprendizagem, refere.

A Escola esquece-se desta componente vital, ao deparar-se com as crianças que se “portam mal”, que “nada querem fazer”, que “nunca estão concentradas”, “sempre desmotivadas”, porque o que lhes é proposto não lhes diz nada. E ignora que, a muitas delas, a vida não corre de feição. Que sabemos nós dessas vidas, que os mais novos não entendem, mas sentem? E ao sentirem, reagem, normalmente mal.

Continua a insistir-se na ideia de que o primeiro passo para a aprendizagem da língua escrita é a aprendizagem de uma técnica de codificação/descodificação, e que uma rápida análise dos manuais escolares parece confirmá-lo: o interesse mantém-se centrado na aprendizagem das letras, não da língua escrita em toda a sua complexidade, da qual a aprendizagem das letras faz parte [não o contrário]. Aqui não cabem nem "Alfândegas" nem "Comboios".

Para muitas crianças, a vida fora da escola é rude, e elas não conseguem desligar-se dela ao passar os portões da escola, o que as torna incapazes de cumprir com as suas exigências. Então, se não conseguem desligar-se, talvez parte da solução esteja em deixar entrar na escola parte dos seus mundos com elas, dando-lhe a nossa a atenção. E a escrita é, talvez, uma das melhores portas de entrada de todos esses mundos que as suas vidas carregam: mundos de "estações de comboios e alfândegas" bem mais complicados do que os nossos.

E já agora, antes de exigirmos de uma criança o cumprimento de uma tarefa, talvez fosse útil perguntar-nos: gostaria eu de fazer isto?

segunda-feira, 25 de julho de 2022

Aprender a Ler: entre as escolas de Pinóquio e de Alice - aquela do País das Maravilhas

Portanto, o primeiro passo para se tornar cidadão foi aprender a ler. Mas o que significa exactamente aprender a ler? Muitas coisas:

- O processo mecânico de aprender o código escrito em que a memória da sociedade é registada;

- A aprendizagem da sintaxe que rege esse código;

- A aprendizagem de como os registos nesse código permitem conhecer de maneira profunda, imaginativa e prática, a nossa própria identidade e o mundo que nos rodeia.

Esta última aprendizagem é a mais difícil, a mais perigosa e a mais profunda; e é o que Pinóquio não conseguirá completar. Pressões de todo o tipo – as tentações com que a sociedade o desvia da sua meta – impõem a Pinóquio uma série de obstáculos intransponíveis no caminho para se tornar um leitor de verdade. Se a sociedade estabelece um sistema para satisfazer requisitos básicos e instaurar a educação obrigatória, também oferece a Pinóquio distracções desse sistema, tentações de entretenimento que não exigem pensamento nem esforço, personificadas no país da brincadeira, que Pavio, amigo de Pinóquio, descreve com estas palavras sedutoras: “Sem escolas, sem professores, sem livros […]. Isso é que é um país bom! Como deveriam ser todos os países civilizados!” Na mente de Pavio, os livros, com razão, são associados à dificuldade, e a dificuldade (tanto no mundo de Pinóquio como no nosso) adquiriu um sentido negativo que nem sempre teve.

Depois que Pinóquio sofre as suas primeiras desventuras e por fim entra na escola disposto a se tornar um bom aluno, os outros garotos começam a gozá-lo por prestar atenção ao professor: “Falou como um livro”, dizem, quando ele se defende. A linguagem pode permitir ao falante permanecer na superfície do pensamento, repetindo lemas dogmáticos e lugares-comuns a preto e branco, transmitindo mensagens em vez de vez de significados, pondo o peso epistemológico no ouvinte (você sabe o que eu quero dizer). Ou pode ajudá-lo a recriar uma experiência, dar forma a uma ideia, explorar profundamente, e não apenas na superfície, a intuição de uma revelação. Para muitos garotos essa distinção é invisível.

Apesar de todas as distracções, Pinóquio consegue galgar os dois primeiros degraus da escala social de aprendizagem: aprende o alfabeto e aprende a ler a superfície do texto. É neste ponto que ele pára. Os livros tornam-se lugares neutros, nos quais se exercita aquele código aprendido com o propósito de no fim extrair uma moral convencional. A escola preparou-o para ler propaganda. A única coisa que lhe restou fazer, depois de aprender a ler, foi repetir a cartilha como um papagaio. Ele assimila as palavras que estão na página, mas não as digere.

Esta experiência superficial de leitura é exactamente o oposto da vivida por Alice (aquela do país das maravilhas). No mundo de Alice a linguagem recupera a sua ambiguidade rica e essencial, e qualquer palavra (segundo Humpty Dumpty) pode ser usada pelo falante para dizer o que deseja. Embora Alice conteste essas hipóteses arbitrárias, essa embaralhada epistemologia é regra no País das Maravilhas. Se no mundo de Pinóquio o significado de uma história impressa é inequívoco, no mundo de Alice o significado de “Jabberwocky”, por exemplo, depende da vontade do leitor. Quando falo em “aprender a ler” (no sentido mais pleno que exploro aqui) refiro-me a algo que se encontra entre esses dois estilos e essas filosofias. A escola de Pinóquio responde às restrições da escolástica que, até ao século XVI, era o método oficial de aprendizagem na Europa. Partia-se do pressuposto de que o estudante deveria ler de acordo com o que ditava a tradição, seguindo os comentários pré-estabelecidos. O método de Humpty Dumpty é um exagero das interpretações humanistas, um ponto de vista revolucionário segundo o qual cada leitor deve abordar o texto nas condições que ele impõe. Humberto Eco limitou de forma útil essa liberdade do leitor ao apontar que “os limites da interpretação coincidem com os limites do senso-comum”. “Aprender a ler”, portanto, consiste em adquirir os meios de apropriar-se de um texto (como faz Humpty Dumpty) e participar das apropriações dos outros (como poderia ter sugerido o professor de Pinóquio). É nesse campo ambíguo entre a identidade imposta por outros e a identidade descoberta por cada um, que se encontra, acredito, o acto de ler.

Educar é um processo lento e difícil, dois adjectivos que na nossa época deixaram de ser elogiosos. Hoje em dia parece quase impossível convencer a maioria de nós das virtudes da lentidão e do esforço deliberado. Contudo Pinóquio só aprenderá a ler se não tiver pressa, e só poderá tornar-se um indivíduo pleno através do esforço exigido para aprender devagar. Seja no mundo das cartilhas que os alunos repetem como papagaios, seja no nosso, com informações quase infinitas e regurgitadas, é fácil ser ligeiramente letrado, acompanhar uma comédia na televisão entender o trocadilho de um anúncio publicitário, ler um slogan político, usar um computador. Mas para ir mais longe precisamos de aprender a ler de outra maneira, de uma forma diferente, que nos permita aprender a pensar. Por isso a aprendizagem da leitura é um processo que não acaba nunca. “As pessoas não imaginam o tempo e o esforço para aprender a ler – diz Goethe –. Eu venho tentando há oitenta anos, e ainda não posso afirmar que tenha conseguido”.

Mesmo que no epílogo das suas aventuras, Pinóquio se transforme num menino de verdade, no fim de contas, sem a consciência desta dificuldade, ele continuará a pensar como um boneco.

quarta-feira, 6 de julho de 2022

MÉTODO NATURAL: os sentidos (não)naturais em Freinet

António Nunes e Daniel Lousada

O Início da História

Quando entramos na profissão, Freinet era um nome distantemente vago, associado a “curiosidades pedagógicas” como Método Natural e Texto Livre que, de tão distantes das nossas experiências sensíveis, só com grande esforço conseguíamos traduzir nas nossas práticas, mais como forma de romper com uma escola que detestávamos, do que opção politicamente assumida. Estávamos no início da década de setenta e a “Primavera marcelista”, apesar do seu clima político mais ameno, não dava espaço a grandes aprofundamentos na nossa relação com todo aquele fascínio.

Com o triunfo da “Revolução de Abril”, abre-se a oportunidade à criação de espaços alargados de discussão, que analisam a língua para além do campo restrito da didáctica, discutindo-a na sua dimensão social e política mais ampla. O debate à volta do "método natural" e do "texto livre" desenvolve-se neste contexto. E, com Freinet, passamos a viver um tempo em que podíamos olhar a escrita como um objecto que aprendemos a dominar naturalmente, bastando, para tanto, que nos fosse apresentado de uma forma semelhante à fala, ao serviço de uma expressão que desejávamos ser manifestação de liberdade. Correm, então, as décadas de setenta e oitenta, com a imprensa-freinet e o limógrafo a surgirem como tecnologias de ponta ao serviço deste propósito.

Hoje, de texto livre fala-se pouco, enquanto que para o “método natural”, entendido como denominação de um processo de iniciação à escrita, se procura outra expressão que identifique a dimensão não-natural do sentido de Freinet. É que, sabemos hoje, uma relação eficaz com a escrita não resulta de um processo tão natural assim, sendo necessário o concurso de alguns artifícios para que uma relação feliz se desenvolva. E, perante as evidências que a investigação apresenta, questiona-se o conceito de “método natural”, mas mantendo o apoio às práticas de ensino que lhe estão associadas.

Por quê (ou para quê) preferir rejeitar um nome, em vez de actualizar o sentido atribuído por Freinet a um adjectivo que, no essencial, pretende reforçar ou apoiar um processo livre e espontâneo de aquisição de um saber?

Rigor científico, dirão alguns, não vamos qualificar de natural uma acção que não o é! Outros dirão que há nas palavras outros sentidos, que escapam aos sentidos que a ciência oferece e entendem que, com estes outros sentidos, se conserva a memória, evitando rupturas inúteis com a história, que só nos fragilizam. As palavras, dizem, “revestem-se do sentido prático que os hábitos sociais lhe emprestam”,[1] sustentando que há um sentido prático, hoje, que os “hábitos sociais emprestam” à palavra “natural”, dificilmente captado por “global”, “interactivo” ou outra palavra qualquer: os sentidos não-naturais de Freinet ganham corpo numa certa forma do ser natural de hoje!

Contestado o adjectivo “natural” atribuído por Freinet ao seu método, surge o método interactivo para substituí-lo. Não é, do nosso ponto de vista, uma substituição feliz. Desde logo porque qualificar de interactivo um método de ensino, além de uma redundância, é uma desvalorização do sentido que, com Freinet, procurávamos para a escrita, já que se perde a carga ideológica que este natural, inscrito numa história que marca o modo como vivemos a profissão, acrescenta a um método só de leitura na sua aparência.[2] Depois, “interactivo” é uma designação fria que, importada da informática, não traz o calor próprio da relação que se estabelece entre pessoas, para além de nada dizer sobre a origem dos textos que apoiam a aprendizagem. De um equipamento dizemos que é interactivo quando interage connosco. Das pessoas não; elas são-no naturalmente.

Numa outra perspectiva, alguns especialistas questionam a própria necessidade de um método de ensino. Frank Smith, por exemplo, afirma que “o mundo está cheio de especialistas prontos a promover o seu remédio favorito para os problemas de leitura. Mas se uma autoridade diz que o método A é melhor que o método B, como poderia uma terceira opinião tirar as dúvidas do professor. O professor não precisa de concelhos, ele precisa compreender (…). Todos os métodos de ensino de leitura parecem ter algum sucesso, com algumas crianças, algumas vezes. (…) mas infelizmente nenhum método tem sucesso com todas as crianças”.[3] Defende, então, que o importante, no ensino da leitura e da escrita, não se situa no método, entendido como mapa pré-traçado com o caminho a seguir, mas na compreensão que o professor tem acerca da forma como estas aprendizagens se processam.

Fernando Hernández, numa perspectiva idêntica e com alguma contradição à mistura, dá conta de “uma concepção educativa, mesmo entre os que abordam a língua escrita a partir de enfoques psicogenéticos, que continua pensando que todo o referencial (de pesquisa e de análise) dever ser transformado em um método, em um saber fazer”, traduzido numa sequência didáctica, para defender que “um marco de interpretação do que acontece na sala de aula não tem que ser traduzido em uma proposta didáctica”.[4] No entanto, reconhece que isto acabe por ser inevitável se esta tradução der certo.

Embora concordemos que o enfoque deva estar na aprendizagem e não no ensino como receita, defendemos que o “método” precisa estar presente, como guia que, contendo o que sabemos sobre o modo como se desenvolve a aprendizagem, traz consigo o referencial que o professor precisa. Com efeito, entendemos que o incómodo da proposta a que o método dá forma, parece não estar tanto na proposta em si mas na transformação das pesquisas numa hierarquia de procedimentos, que amarra o ensino da língua escrita. Neste sentido, o que defendemos, talvez não seja outra coisa mais do que a passagem dos métodos de ensino da leitura e escrita para o seu ensino com método. Então, o enfoque já não está no método mas nas aprendizagens que as rotinas a ele associadas permitem desenvolver. No entanto, o método – do grego “methodos”: caminho para chegar a um fim – contínua presente. E é nossa opinião que o “método natural” se inscreve na busca da compreensão deste caminho, num processo que se assemelha mais a um método de investigação acção, que procura adequar, em cada momento, o ensino ao “local” em que a criança se situa no trajecto que a leva à escrita.

Aprender Naturalmente

Quantas vezes, agindo de acordo com o que sabemos, desconhecemos o percurso que nos fez saber: falamos porque sabemos falar, mas em momento algum recordamos que quisemos aprender a falar.[5] São aprendizagens naturais – algumas das quais, de certa forma, fazem parte do nosso instinto de sobrevivência – que decorrem do nosso desenvolvimento, sem intenção ou objectivo definido à partida. Quer dizer, sem objectivo não traçamos caminho: caminhamos, simplesmente, qual “Alice no País das Maravilhas”, quando desconhecemos o lugar a procurar[6] – estamos onde estamos porque, simplesmente chegamos aqui –, num percurso que só retrospectivamente será possível reconhecer. Ora, a aprendizagem da leitura e da escrita esconde uma fase assim. Uma criança não aprende a escrever de uma forma natural mas descobre, com os outros, o que é a escrita, naturalmente.

Freinet, ao não identificar esta diferença entre descobrir e aprender, acreditava, com alguma contradição à mistura, que fala e escrita se inscreviam em processos idênticos de aprendizagem. De acordo com esta crença, defendia, então, que para aprender a escrever bastaria escrever, como caminhar para aprender a caminhar, ou andar de bicicleta para aprender a andar de bicicleta (com as inevitáveis quedas à mistura), através do que designava por tacteamento experimental. No entanto, também admitia que até o andar de bicicleta solicita outros processos para além do tacteamento experimental e, por maioria de razões, o acesso à escrita não seria tão simples assim. Esta contradição, não racionalizada por Freinet, deve-se, pode dizer-se, “à diferença real entre dois tipos ou níveis de aprendizagem que podem ser teorizados por referência a uma ideia proposta por Vygotsky quando ele distingue, ao nível ontogénico, dois estádios de aprendizagem da escrita, a saber: aquele da pré-história da escrita, durante o qual a criança aprende para que é a escrita (descobre); e aquele da história individual da escrita, que é aquela da diferenciação da língua escrita” (aprende a escrever).[7] Como na passagem entre estas duas “histórias” não são visíveis rupturas, a dificuldade em reconhecer a existência de uma fronteira a dividi-las é evidente.

Freinet foi sem dúvida um dos pioneiros no que se refere ao reconhecimento da importância atribuída à primeira fase da aprendizagem da escrita; uma fase caracterizada pela aproximação inicial que a criança faz à leitura da escrita que compõe o seu espaço e que desenvolve através da observação do gesto do adulto. Uma aprendizagem natural no sentido em que, tal como na fala, em momento algum recordamos o momento em que quisemos aprender para que serve a escrita; recordámos apenas que quisemos aprender a ler e a escrever (ou que alguém quis por nós): “venho para a escola porque quero aprender a ler e a fazer contas”.

O adjectivo “natural” associado à designação de um método de ensino da escrita resultou, assim, desta evidência – mais evidente hoje do que no tempo de Freinet – de que a escrita faz parte do nosso mundo, impondo-se olhos adentro. Mesmo quem não domina a escrita não consegue ver-se livre dela. De uma forma ou de outra a nossa vida será sempre afectada por ela. E se a sua aprendizagem não decorre do próprio desenvolvimento da pessoa da mesma forma que o andar ou o falar, necessita, por isso, de outros interfaces. Quer dizer, a janela está ali desafiando o nosso olhar, disponível para revelar os segredos que guarda se estivermos dispostos a abri-la. Só que interpela o olhar sem chamar ao ouvido que nos faz virar a cabeça. O outro está ali mas, diferentemente da fala, está distante, precisando por isso de ser convocado por quem olha o que é dito (escrito). Esta faceta da aprendizagem da escrita, que a separa da fala, tem a ver com aquela atitude em relação à linguagem que Vygotsky chama de voluntária e consciente. A fala dispensa a necessidade desta consciência; quer dizer, quando falamos não precisamos tomar consciência da fala enquanto tal. Da escrita dizemos, quando muito, que pode ser “naturalmente” vivida, com espontaneidade.

E, de facto, começa por ser espontânea com as primeiras manifestações de escrita vividas pela criança, que não são mais do que tentativas (tacteamentos, para usar o termo de Freinet) de colocar em relação fala e representação, antes de ser condicionada no decurso do processo de aprendizagem/ensino. Um condicionamento de que pode libertar-se, com uma escrita construída colectivamente, continuamente recriada em rituais de passagem (ensino), no decurso dos quais é reinventada pelas crianças,[9] transformando-se no artifício que, uma vez incorporado, somos capazes de viver com espontaneidade.[10] Quer dizer, a leitura torna-se tão natural que, uma vez adquirida esta capacidade, “quando olhamos para uma palavra temos mesmo de a ler. (...) não podemos simplesmente observar uma palavra e não ler”.[11]

Dos Nomes das Coisas às Coisas dos Nomes

Tudo isto são construções de artifícios em que homens e mulheres progridem. Esta é a artificialidade em que vivemos todos os dias o dia todo”, dizia Sérgio Niza, em 1990, na sessão de encerramento do XXIII0 Congresso do Movimento da Escola Moderna, referindo-se à cultura que, no seu todo, condiciona as nossas vidas. “Hoje não sabemos sequer o que é ser natural (…) “Os nossos "métodos naturais não têm nada de natural. (…) mas temos é, sem medo e sem preconceito a mais, que descobrir como é que na vida que nos é dado viver as coisas acontecem”. E, no entanto, “natural” surge com idêntico propósito: é a fórmula encontrada por Freinet para combater as barreiras levantadas pela “escolástica” que nos afastam da vida. Mas hoje temos uma visão menos romântica deste combate e, sabendo que já “não temos modos naturais de estar se não os conquistarmos”, lançamo-nos, então, na procura dos “processos não naturais do sentido de Freinet”,[12] para descobrirmos que, afinal, “ser natural” não significa estar imune a condicionalismos. Até o desenvolvimento “natural” da criança não ocorre sem o condicionalismo que se realiza na família ou outros ambientais sociais mais ou menos alargados.

Os pressupostos que estão na base do “nascimento do método natural” mantêm-se e, quer queiramos quer não, quase meio século após a morte de Freinet, a escola não encontra forma de manter a forma que deu forma aos saberes que acolhe: “os conteúdos escolares são ensinados e aprendidos fora dos âmbitos naturais de sua produção e aplicação”.[13] No entanto, não sabemos se hoje seria possível o “nascimento de um método natural”. E esta dúvida não está na possibilidade de ocorrerem ou não, “aprendizagens naturais”, signifique o que signifique esta expressão. A questão não se encontra nem no “método”, nem no adjectivo que o qualifica. Mas, dado o “preconceito científico” que recai sobre esta associação, duvidamos do significado que os dois assumiriam, hoje, se não viessem carregados das memórias de uma história conjunta.[14] Entretanto, a contaminação com que a didáctica continua a carregar o “método” faz com que a aprendizagem que a escola promove conflitue com a aprendizagem própria da vida.

Freinet foi um dos pedagogos que melhor compreendeu a natureza do conflito, entre as aprendizagens da escola e as outras. Procurou, então, atribuir sentido às experiências que as circunstâncias práticas da vida nos proporcionam, facilitando a elaboração dessas experiências na escola ao dar-lhes uma forma visível. Embora o seu discurso se possa inserir no discurso próprio do discurso didáctico, o seu posicionamento reflectia já a procura de uma didáctica que fosse “a negação mesma da didáctica”, tal como é proposto por Sérgio Niza,[16] denunciando o carácter “antinatural” (hoje diremos, talvez, anticultural) da “escolástica”.

Os nomes estão aí para dar nome às coisas. E nós fazemo-las viver com os nomes que lhes damos. Foi esse o papel do “método natural”: fazer viver uma parte importante do que somos hoje, até que decidimos precisar doutros nomes para as coisas que fazemos. Mas há um outro sentido na relação das coisas com os nomes que as revelam, que nos temos esquecido de pensar: na arte, por exemplo, há um sentido inverso que permite “dar coisas aos nomes”.[17] Na perspectiva que trazemos aqui, “dar coisas aos nomes “é dotar os nomes de outros sentidos. Dito de outro modo, a relação de um significante com o seu significado não é uma relação estável; ela vai-se alterando ao longo do tempo com as mexidas que os usos sociais fazem nesta relação. Não basta dar um nome diferente a uma coisa, é preciso que ela seja mesmo diferente. Em contrapartida um nome, com o tempo, pode vir a revelar outros significados.

“Natural”, não tem hoje o mesmo significado que tinha, por exemplo, no tempo de Rousseau; adquiriu outros sentidos. Mas isto não nos pôs a correr ao encontro de outro nome para “este natural” que deixou de ser o “outro”. O nome manteve-se, só que incorporou outros sentidos que não tinham condições de ser contemplados então.

Vemos nas aprendizagens naturais, de ontem, com os processos informais, de hoje, uma aproximação de sentidos. Quer dizer, identificamos, nas aprendizagens informais, os sentidos não naturais de Freinet que, entretanto, procuramos. De certa forma, entre o natural e o informal, registamos uma continuidade histórica que, parecendo distanciar-nos, paradoxalmente nos aproxima numa narrativa comum. Neste sentido, em alternativa a “natural”, seria igualmente legítimo associar ao “método” o adjectivo “informal”. E, no entanto, não vemos qualquer vantagem nesta associação: por um lado, o adjectivo “informal”, apresentando idêntica relação conflituosa com o “método”, não resolveria o problema epistemológico de fundo; por outro lado, apresenta a desvantagem de não carregar o sentido contado pela história da associação natural/método, num método de iniciação à leitura e à escrita.

A escrita não resulta de um processo natural de aprendizagem,[19] é um facto. E nenhuma das aprendizagens que a escola promove resulta de um processo assim. Mas há um método natural de ensino que chegou até nós: o “Método Natural da Escola Moderna”,[20] que nos convida a fazer a distinção entre aprender e ensinar.

Entre Ensinar e Aprender

Aprendemos naturalmente para que serve a escrita. Mas para ser um objecto que sabemos usar nos diferentes contextos em que pode ser usado, precisamos de um “método” que nos ajude (ensine) a adquirir essa experiência sem sermos sufocados no processo. Ora, o sentido paradoxal que se extrai da combinação em que assenta o seu nome, oferece ao método natural os argumentos para ser esse método. É, aliás, nesta combinação que reside a sua força, como método de ensino. Sendo o “método”, por definição, um conjunto de regras básicas (caminho) para desenvolver uma experiência a fim de produzir novo conhecimento (chegar a um fim), a partir de um saber pré-existente, ao associar-se ao adjectivo natural, vem reconhecer, de certa forma, a impossibilidade de percursos lineares na aprendizagem da escrita, com “estações” de paragem obrigatória e hora marcada para chegar ao destino. Com a combinação destes dois termos, o reconhecimento, pela escola, da importância das aprendizagens (naturais/informais) realizadas na informalidade dos contextos não controlados por si, ou por qualquer outro sistema formal de educação, sai reforçado.

Tanto hoje como no passado, “o acesso à linguagem escrita começa quando o adulto decide – escreve Emília Ferreiro.[21] – A ilusão pedagógica pode manter-se porque as crianças aprendem tanto a proceder como se nada soubesse (embora saibam), quanto a mostrar, diligentemente, que são capazes de aprender através do método escolhido”. Quer dizer, é uma ilusão pretender um método que controle o acto todo de aprender a ler e a escrever.[22] Quando muito conseguimos sufocar um mundo que se quer libertar. O caminho (método) que nos leva à escrita não está assinalado num mapa; mas o mapa está aí com todos os caminhos possíveis, como âncora que nos segura, que nos convida a pensar nas alternativas se nos sentirmos à deriva. Neste sentido, quando falamos de método é no ensino e não tanto na aprendizagem que pensamos, se bem que o ensino só se reconheça verdadeiramente como ensino quando resulta em aprendizagem.

Entretanto, quando se trata de ensinar a escrever, os modos que temos para fazê-lo continuam a ser os modos da escola; não temos um outro modo que esta não tenha adoptado já. Mesmo o método natural, nascido, é certo, da ambição de libertar a escrita das formas escolares, não deixa de ser um produto da escola. Mas é nesta demanda pela libertação da escrita, da “gramática da escola” que a amarra, que vislumbramos um primeiro elemento que contribui para a actualização do sentido de “natural” associado a um método de ensino da escrita: o método começa por ser “natural” no reconhecimento das formas que a escrita tem, que nada têm que ver com as formas que a escola lhe tem dado. São as formas que os usos sociais emprestam à escrita, que o método natural se esforça por desenvolver naturalmente, quer dizer, sem os desvios didácticos que desvirtuam os sentidos que fazem da escrita “o bem social indispensável para enfrentar o dia-a-dia”.[23] Assim, a tendência é deslocar o enfoque do método, de um processo de aquisição (aprendizagem) para um processo de facilitação ou passagem (ensino), que compreenda o modo como a aprendizagem se processa.

“Não Temos Modos Naturais de Estar se Não os Conquistarmos”

Se tentassemos definir o homem, pelo sistema de comunicação que usa, diríamos que é um ser que fala e não um ser que escreve. É a fala, e não a escrita, que está inscrita nos seus genes.[24] Mas, independentemente das características que encontremos nestas duas formas de expressão, estaremos sempre perante dois modos de desocultar uma língua, só visível se for falada ou se for escrita. Sem fala e sem escrita, a língua manter-se-ia como pensamento invisível, escondido na mente de quem o pensa. E, neste sentido, fala e escrita assentam em idênticos propósitos. Num contexto assim, são as funções da escrita, naturalizadas nos ambientes sociais onde se exprimem, que o método natural pretende realçar.

A escrita naturalizou-se nas formas que o homem inventou para organizar a sua vida. Mas não sabemos que outras formas de naturalização são ainda possíveis. Não sabemos se num futuro a milhões de anos de distância, dificilmente previsível até num cenário de ficção científica, teremos a escrita, pelo uso que dela fazemos, inscrita nos nossos genes, como sugere Havelock.[25] Mas sabemos, pelo contributo de ciências emergentes, como as neurociências, dos efeitos da sua aprendizagem na arquitectura biológica do cérebro, que abre novas perspectivas sobre o papel da escrita, em particular, e da cultura, de um modo geral, na conquista de outros modos naturais de estar.

A experiência da escrita não se adquire através de processos biologicamente programados. Contrariamente à linguagem que se desenvolve a partir de estruturas cerebrais que lhe estão dedicadas,[26] a escrita é uma competência que se adquire através de uma série de transformações neuronais.[27] Quer dizer, o cérebro, não tendo uma “estrutura biológica programada” para aprender a ler, está, no entanto, “biologicamente preparado para se adaptar” a esta experiencia: o contacto com a escrita permite construir, gradualmente, os circuitos neuronais capazes de aceder à leitura.

Por analogia com a informática, é possível compreender esta diferença entre “programado” e “preparado para se adaptar”. Assim, o cérebro (computador) vem equipado de estruturas biológicas (programas) que lhe permite executar operações básicas necessárias à vida (ao seu funcionamento). A estrutura dedicada à linguagem é um destes programas que serve à aprendizagem da língua se houver um falante que, ao “falar com”, possibilite a aprendizagem da fala. Mas há operações que só são possíveis se forem instalados os programas que adaptem o computador às novas funções. Ora, de certa forma, o ensino da leitura e da escrita assemelha-se à instalação de um programa. O cérebro está preparado para se adaptar a qualquer programa, e a sua instalação (ensino), semelhantemente ao que sucede com o disco duro de um computador, deixa as suas marcas (circuitos neuronais) no cérebro, que passam a integrar as suas estruturas biológicas. E aqui termina a analogia. Diferentemente do que sucede com o disco duro de um computador, o cérebro não permite a desinstalação de um programa que a educação instalou; só um acidente muito grave seria capaz de apagá-lo. Os instrumentos de cultura que adquirimos, pela educação, tornam-se permanentes e, portanto, parte de nós.

Resumindo, evolução e educação, não se situando no mesmo plano, não são vistas em planos opostos, como aconteceu, no passado, com natureza e cultura.[28] Hoje, a nossa natureza define-se, também, pela cultura que se desenvolve no intercâmbio entre evolução e educação: os nossos modos naturais de estar, agora, seriam impossíveis sem esta relação.

Respeitar a Ciência, Afirmar a Pedagogia

Por piada, costumávamos dizer que se todos usássemos o “método natural” estaríamos hoje cheios de filhos. Com esta brincadeira queríamos dizer que defender o “método natural” é, longe de deixar a natureza seguir o seu curso, compreender o curso que a natureza segue em nós.[29]

Glenn Doman numa curiosa relação da aprendizagem da fala com a aprendizagem da leitura, defende que “naturalmente nenhuma criança quer aprender a ler até ficar sabendo que a leitura existe. (...) você pode realmente começar a ensinar o bebé desde o nascimento. Afinal, nós falamos com o bebé assim que ele nasce – e isso melhora a sua capacidade de ouvir. Nós podemos dar-lhe, igualmente, a linguagem através dos olhos – o que desenvolverá a sua capacidade de enxergar (...)”.[30] Mas hoje, longe vão as disputas entre “associacionismo” e “gestaltismo” que alimentava o debate no tempo de Freinet. E, para além de sabermos que podemos descobrir a existência da escrita de forma idêntica à que nos fez entender a fala, o que hoje sabemos sobre a aprendizagem da leitura não é comparável com o saber que era possível então. Hoje temos ciências (neurolinguística, psicolinguística,...) que nos ajudam a compreender como esta aprendizagem se processa, permitindo-nos adequar os métodos de trabalho às aprendizagens que temos a promover, respeitando, assim, a natureza dos processos envolvidos na construção deste saber. E respeitar a natureza de aquisição de um saber é saber respeitar a forma de construção desse saber. Quer dizer, tal como acontece no método contraceptivo, o método natural de leitura ajusta, à “nossa natureza”, o objecto (escrita) que pretende tratar.[31]

“(…) os processos de trabalho escolar, da formação que fazemos nossa, têm de reproduzir os processos sociais autênticos da construção de toda a cultura” – defendia assim Sérgio Niza, o que veio a ser um dos princípios do modelo do Movimento da Escola Moderna. – “A construção de toda a cultura quer dizer: a cultura quotidiana, como cozinhar, limpar, pentear…, as culturas humanísticas (…) que, descuidadamente, referenciamos como cultura autêntica, mas que para nós não é…”[32] Quer dizer, há uma espontaneidade em muitas das nossas experiências quotidianas e, em muitos aspectos, o reconhecimento da escrita começa por integrar-se numa experiência assim, que nos faz vivê-la “naturalmente”.

Ao trocar o “método natural”, por uma designação inócua como “método interactivo”, ou por designação nenhuma que sugere outras designações possíveis, poupamos, provavelmente, o incómodo de um problema epistemológico por resolver. Mas corremos o risco de perder uma parte da memória do que nos trouxe até aqui. O “método natural” traz atrás de si a herança de um sentido que se explica pelo seu nome, conta uma história que nenhuma outra designação consegue contar. Vê a escrita nos contextos onde ganha vida.

Ao confrontarmo-nos com os pedagogos do passado, corremos o risco de sair do confronto com “a pobreza e desencanto das nossas práticas presentes”.[33] Mas não é o confronto com o passado que nos faz mover. Não é de nostalgia que trata este texto. E se o confronto existe, ele desenrola-se no interior das nossas práticas presentes, na busca do sentido do que fazemos agora. Quer dizer, sempre usámos o “método natural da escola moderna” no processo de iniciação à leitura e à escrita. E as respostas às perguntas que colocamos, no decurso das “arrumações” que vimos fazendo, vão no sentido de confirmá-lo nas práticas de ensino que desenvolvemos ainda, sustentados, agora, não pelas metáforas de Freinet mas pelas concepções que hoje temos sobre o modo como aprendizagem da escrita e da leitura se processa.

As metáforas naturalistas de Freinet, dando conta da existência de processos espontâneos de aprendizagem, não explicam, é certo, como estas aprendizagens se processam. Mas o método natural (man)tém o objectivo essencial de apoiar e reforçar estes processos espontâneos de aquisição de um saber, com a vantagem de poder sustentar-se, hoje, no conhecimento que detemos sobre a “natureza” destes processos.

[1] ICEM, in Monceau, Gilles. La méthode de lecture: apports sociopédagogiques, in Lamihi, Ahmed. Freinet et L’École Moderne. Vauchrétien: Éditions Ivan Davy, 1977, pp.43-56

[2] Como refere Gilles Monceau (Idem: 1997, p.43) «os professores ignoram frequentemente o que Freinet designa por “natural” e o lugar que este adjectivo ocupa na luta contra o que ele chamou de escolástica. (…) não é, pois, o método pedagógico em sim mesmo, como construção teórico-prática», que é colocado em evidência mas a construção de uma alternativa à rigidez dos processos artificiais que a escola impõe.

[3] Smith, Frank. “Leitura Significativa”. Porto Alegre: Artmed, 1999

[4] Sobre prólogos, leitura e escrita e um pouco de história, in Pérez, F., e Garcia, J. (orgs) “Ensinar ou Aprender a Ler e a Escrever?”. Porto Alegre: Artmed, 2001, pp. vii-xii

[5] Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nesta corrente é que a sua consciência desperta e começa a operar (…). Os sujeitos não adquirem a língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência” (Bakhtin, M. “Marxismo e Filosofia da Linguagem”. São Paulo: Hucitec, 1981, p.108).

[6] “Podes dizer-me como posso sair daqui” – pergunta a Alice ao gato – “não me interessa muito para onde”. E o Gato responde: “nesse caso, podes ir para um lado qualquer”. “Desde que vá ter a qualquer lado” – continuou a Alice em jeito de explicação (Carrol, L. “Alice no País das Maravilhas”. Lisboa: Leya, 2000, p.63).

[7] Schneuwly, Bernard. Freinet, Vigotsky et l’ecrit, in Clanché, Pierre. La Pedagogie Freinet: mises à jour et perspective. Bourdeaux: Presses Universitaires, 1994, pp. 313-323.

[8] “Trata-se de um excelente exemplo de como a cultura que, de início, introduz lentamente invenções artificiais, torna-se omnipresente com o tempo e, portanto, «natural» (…) Para um alfabetizado ler e escrever é algo tão natural como falar e escutar” (Blakemore, Sarah-Jayne e Frith, Uta. “Cómo Aprende el Cerebro: las claves para la educación”. Barcelona: Ariel, 2008, p.77)

[9] “não se trata de que as crianças reinventem as letras mas que, para poderem se servir desses elementos como elementos de um sistema, devem compreender seu processo de construção e suas regras de produção (…)” (Ferreiro, Emilia. “Reflexões Sobre Alfabetização”. São Paulo: Cortez Editora, 1991, p.13).

[10] “(…) já não temos modos naturais de estar se não os conquistarmos, se não conseguirmos incorporar o artificio e gerar uma espontaneidade para o artificio que criamos” (Niza, Sérgio. Intervenção na sessão de Encerramento do XXIIIº Congresso do Movimento da Escola Moderna. Lisboa: 1990).

[11] John Ridley Strop demonstrou, em 1935, que é praticamente impossível nomear a cor que desenha uma palavra sem ler essa palavra (Spitzer, Manfred. Aprendizagem. Neurociências e a escola da vida. Lisboa: Climepsi Editores, 2007).

[12] Niza, Sérgio. Intervenção na sessão de Encerramento do XXIIIº Congresso do Movimento da Escola Moderna. Lisboa: 1990

[13] Trilla, Jaume e Ghanem, Elie. “Educação Formal e Não-Formal”. São Paulo: Summus Editorial, 2008, p. 39

[14] Se esquecêssemos a história das práticas de ensino que nos trouxe aqui, e conhecendo o que a ciência nos fez saber entretanto, talvez fosse improvável pensar, hoje, o adjectivo “natural” num qualquer método de ensino: não seriamos afectados pelo “equívoco ideológico do tempo”, para usar uma expressão de Sérgio Niza, que levou Freinet a esta associação.

[15] ”Em sociologia, o conceito de didáctica remete para a análise do processo de transposição didáctica tal como Verret o definiu: a transformação da cultura em objecto de ensino e de aprendizagem escolar” (Perrenoud, Philippe. “Práticas Pedagógicas, Profissão Docente e Formação. Perspectivas sociológicas”. Lisboa: Dom Quixote, 1993, p.73).

[16] “(…) é nesses modos de acontecer ciência ou qualquer outro tipo de cultura, que nós temos de aprender didáctica. É esse o nosso papel, hoje, historicamente. (…) mas a didáctica que temos de construir é a negação mesma da didáctica” (Niza, Sérgio. Intervenção na sessão de Encerramento do XXIIIº Congresso do Movimento da Escola Moderna. Lisboa: 1990)

[17] “Dar Coisas aos Nomes” é título de um texto de Manuel Castro Caldas

[18] Mais á frente retomamos este tema

[19] Integrado no processo de desenvolvimento da pessoa, como falar ou andar.

[20] Ainda em 1996 referido por Sérgio Niza: “(…) Castro Neves e Alves Martins relatam em ‘Descobrindo a Linguagem Escrita’ (…) como a leitura se desenvolve (…) a partir da actividade da escrita das crianças de uma escola (…) onde se praticava o ‘Método Natural da Escola Moderna’” (Para uma construção funcional da linguagem escrita. In Escola Moderna, nº 1, 4ª Série. Lisboa: Movimento da Escola Moderna, 1996, pp.35-40).

[21] “Reflexões Sobre Alfabetização”. São Paulo: Cortez Editora, 1991, p. 97

[22] “(…) as crianças são incrivelmente flexíveis (…) parecem ser capazes de aprender apesar do método de ensino empregado. Mas isto não deve ser interpretado como uma afirmação de que qualquer coisa serve (Smith, Frank. Leitura Significativa. Porto Alegre: Artmed, 1999, p. 11)”.

[23] Marcuschi, Luiz. Da Fala Para a Escrita. São Paulo: Cortez Editora, 2001, p. 16

[24] “(…) Seu uso da fala (…) foi adquirido por processos de selecção natural operando ao longo de milhões de anos. O hábito de usar símbolos escritos (…) existe há pouco tempo para poder ter sido inscrito em nossos genes (Havelock, 1995, citado por Marcuschi, idem, 2001, p. 23)

[25] citado por Marcuschi, Luiz. “Da Fala Para a Escrita”. São Paulo: Cortez Editora, 2001

[26] Chomsky (1959, citado por CERI, 2008) defende que o cérebro dispõe de um dispositivo que permite transformar cadeias sonoras em elementos significantes, por um processus análogo à transformação da informação sensorial na representação de objectos. No entanto, como refere Bruner, este dispositivo (LAD – Language Acquisition Device) não teria condições de funcionar sem a ajuda de um falante que, ao incorporar-se com a criança num registo transaccional, fornece um sistema de suporte de aquisição da linguagem (LASS – Language Acquisition Support System). “É a interacção entre LAD e LASS que torna possível à criança entrar na comunidade linguística e, simultaneamente, na cultura a que a linguagem dá acesso” (Bruner, Jerome. El Habla del Niño: aprendiendo a usar el lenguaje. Barcelona: Paidós, 1990, p.22).

[27] CERI. Comprendre le Cerveau: naissance d’une science de l’apprentissage. Paris: OCDE, 2008

[28] Blakemore, Sarah-Jayne e Frith, Ut. “Cómo Aprende el Cerebro: las claves para la educación”. Barcelona: Ariel, 2008

[29] Também este método natural tem pouco de natural. O que é natural é só haver fecundação no período da ovulação. Então, o que temos é um método contraceptivo que compreende o modo como funciona o sistema reprodutivo humano. Mas daqui não resultou um problema epistemológico para resolver.

[30] Doman Glenn. “Como Ensinar Seu Bebé a Ler”. Porto Alegre: Artes e Ofícios Editora, 1994

[31] “(...) se conhecermos a nossa natureza ou a nossa relação com a natureza, talvez isso nos possa orientar sobre como actuar e como utilizar convenientemente a nossa liberdade” (Savater, Fernando. As Perguntas da Vida. Lisboa: Dom Quixote, 1999, p. 163

[32] Intervenção na sessão de Encerramento do XXIIIº Congresso do Movimento da Escola Moderna. Lisboa: 1990

[33] Niza, Sérgio. Prefácio, in Nunes, A. “Freinet: actualidade pedagógica de uma obra”. Porto: Edições ASA, 2002, p. 153-159